Photoalbum des israelitischen Hospitals

- Buch-Titel

- Photoalbum des israelitischen Hospitals mit Kurzfassung der Geschichte des Hospitals.

- Genre

- Dokumentation

- Ausführung

- Fotoalbum

- Autor

- Babette Treumann

- Erscheinungsjahr

- 1936

- Verlag

- Selbstverlag

- Seitenzahl

- 42

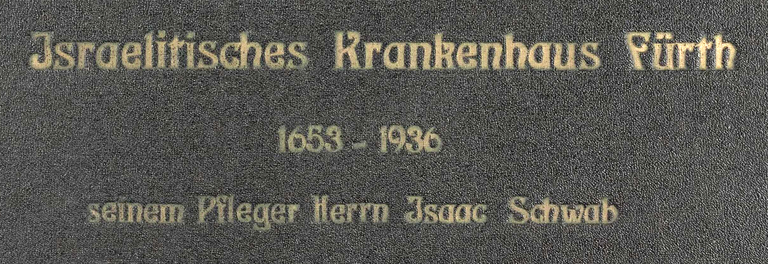

1936 erstellte Babette Treumann eine Fotodokumentation über das Jüdische Krankenhaus in Fürth, gewidmet dem Pfleger Isaac Schwab.[1]

Das alte jüdische Hospital

Treumann zitierte in ihrem Photoalbum in dieser Epoche des Hekdesch aus der Fronmüllerchronik zum Jahr 1653: „Das jüdische Hospital wurde 1653 neben dem jüdischen Gottesacker erbaut; der letztere wurde mit einer steinernen Mauer umfriedet. In dem jüd. Spitale wurden die Kranken theils auf Kosten der Gemeinde, theils auf Kosten der jüdischen Hausväter. z. B. wenn Dienstboten derselben erkrankten, verpflegt. An demselben war außer dem Wartpersonale ein jüdischer Arzt, ein christlicher Wundarzt und eine jüdische Hebamme angestellt.“[2][3]

- Das alte israelitische Hospital (Hekdisch)

Das neue Jüdische Hospital

Treumann zitiert auch hier aus der Fronmüllerchronik zum Jahr 1846: „Die Eröffnung des in dem ehemaligen Obstgarten des Bäckermeisters Kundinger durch Maurermeister K. Jordan und Zimmermeister J. Riedheimer neuerbauten israelitischen Hospitales fand am 1. November statt, ebenso die Verpflichtung und Einweisung des Hospitalverwalters Jakob Reiß. in Gegenwart des ersten Bürgermeisters, des Oberrabbiners Dr. Löwi und der Vorstände der jüdischen Gemeinde. Eingeleitet wurde die Feier durch Gottesdienst in der Synagoge. Bereits vierzehn Jahre vorher waren die Einleitungen zu diesem Bau getroffen worden, dessen Kosten größten Theils durch Privatbeiträge israelitischer Einwohner gedeckt wurden, wobei besonders das Haus Königswarter sich rühmlicher Weise hervorthat.“[4]

- Das neue israelitische Hospital von 1846

- Patientenzimmer im israelitischen Hospital

- Operationssaal im israelitischen Hospital

- medizinische Ausrüstung im israelitischen Hospital

- Hauswirtschaftsbereich im israelitischen Hospital

- Personalräume im israelitischen Hospital

- Hospitalsynagoge

Almemor und Blick zur Frauensynagoge

Anbauarbeiten 1935

Vom Juni bis Dezember 1935 wurden die alten Schuppen im Hof des Krankenhauses mit einem Aufwand von ca. M 18.000 umgebaut. Es wurden dabei ein Mädchenzimmer mit Bad, eine Wäscherei, ausgestattet mit elektrischen Waschmaschinen, ein Bügelzimmer, eine Leichen- und Wächterkammer gewonnen.

Die Mittel wurden zum großen Teil durch freiwillige Spenden aufgebracht. Auch die Reichsvertretung der Juden in Deutschland leistete unter Hinweis auf die überlokale Bedeutung des Krankenhauses einen Beitrag.[5]

- Anbau im Hof 1935

Siehe auch

Weblinks

- Finndmitteldatenbank, CAHJP, Gemeinde Fürth D-Fu1-899

Einzelnachweise

- ↑ veröffentlicht in CAHJP (The Central Archives for the History of the Jewish People), Gemeinde Fürth D-Fu1-899

- ↑ textgleich mit Fronmüllerchronik zu 1653, S. 103

- ↑ Babette Treumann schreibt Hekdesch mit „i“

- ↑ siehe 1846 Fronmüllerchronik

- ↑ Text Babette Treumann

Bilder

Bilder als Galerie / Tabelle anzeigen, sortieren und filtern

Almemor und Blick zur Frauensynagoge in Hospitalschul, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Blick auf den alten isr. Friedhof mit Hekdisch, Hintergrund die ältesten Steine Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick auf den alten isr. Friedhof mit Hekdisch, Hintergrund die ältesten Steine Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0“unknown person”, beschrieben als „eine alte Bekannte“, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Eingangsbereich Israelitisches Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Einweichbottiche 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Feierabend im Mädchenzimmer des israelitischen Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Altes Krankenhaus (Hekdisch) im alten isr. Friedhof, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Israelitisches Krankenhaus, Theaterstraße 36, Fernsprechhäuschen, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitische Hospitalsynagoge Gedächtnistafeln 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitische Hospitalsynagoge, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Arzt Jakob Frank Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0israelitisches Hospital, Badezimmer der Hausmädchen, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Boiler und Waschmaschinen 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0israelitisches Hospital, Bügelzimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Bügelzimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Einbettiges Zimmer Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Flur 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Flur 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Instrumentarium 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Küche 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Laboratorium, israelitisches Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Mehrbettzimmer Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Mehrbettzimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Nudelmaschine 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Operationssaal, israelitisches Hospital Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Operationssaal, israelitisches Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Operationssaal im israelitischen Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Operationssaal, israelitisches Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Röntgenzimmer, israelitisches Hospital, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Schwestern-Tagesraum 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Speiseaufzug 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Spülküche 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Verwaltungszimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Wöchnerinnenzimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Wöchnerinnenzimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Zweibettiges Zimmer, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Mädchenzimmer 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Isr. Hospital, Neubau im Hof, Richtfest 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0isr. Hospital, Neubau im Hof 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Akt zum Fotoalbum israelitisches Hospital, CAHJP, Gemeinde Fürth D-Fu1-899 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Titel des Photoalbums von Babette Treumann, 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Tafel im Eingangsbereich des Hospital Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0israelitisches Hospital, Vorratsraum im Keller 1936 Urheber: Babette Treumann

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0