Gänsberg: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung |

|||

| Zeile 37: | Zeile 37: | ||

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gänsberg nach dessen völliger Zerstörung im Jahre [[1634]] nur langsam baulich wieder erholte. Dabei konnte aber der Wachstum der baulichen und infrastrukturellen Substanz nicht mit dem Wachstum der Bevölkerung mithalten, so dass es in vielen Bereichen zu eklatant schlechten Wohnverhältnissen kam. Die gleichzeitige Industriealisierung und Zunahme der gewerblichen Betriebe führten zu einer weiteren Verschlechterung der Gesamtsituation. In der Summe – neben dem weiteren Aspekt des steigenden Verkehrsaufkommens – konnte sich die Stadtentwicklung nur südlich bzw. südöstlich weiter ausdehnen, wie es das 18. und vor allem das späte 19. Jahrhundert sehr anschaulich belegen durch die Vielzahl der entstanden Häuser in der Ost- und Südstadt. Die meisten Investitionen der Grundstückseigentümer, aber auch der Kommune, konzentrierte sich auf die neuen zentralen Bereiche der Stadt und deren Erweiterungsgebiete, womit sich die Mitte der Stadt immer weiter nach Osten verschob. Im Gegensatz zu anderen Städten wie Nürnberg, Regensburg oder Rothenburg war die Fürther Altstadt zu diesem Zeitpunkt für die Bevölkerung nicht identitätsstiftend genug, um einen weiteren Verfall der Altstadt aufzuhalten. Vielmehr beginnt eine Abwanderungsbewegung aus der Altstadt. Wer es sich leisten kann, versucht bereits im späten 19. Jahrhundert aus dem Gänsberg wegzuziehen, in die weit modernen und besseren Stadtteile Fürths. | Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gänsberg nach dessen völliger Zerstörung im Jahre [[1634]] nur langsam baulich wieder erholte. Dabei konnte aber der Wachstum der baulichen und infrastrukturellen Substanz nicht mit dem Wachstum der Bevölkerung mithalten, so dass es in vielen Bereichen zu eklatant schlechten Wohnverhältnissen kam. Die gleichzeitige Industriealisierung und Zunahme der gewerblichen Betriebe führten zu einer weiteren Verschlechterung der Gesamtsituation. In der Summe – neben dem weiteren Aspekt des steigenden Verkehrsaufkommens – konnte sich die Stadtentwicklung nur südlich bzw. südöstlich weiter ausdehnen, wie es das 18. und vor allem das späte 19. Jahrhundert sehr anschaulich belegen durch die Vielzahl der entstanden Häuser in der Ost- und Südstadt. Die meisten Investitionen der Grundstückseigentümer, aber auch der Kommune, konzentrierte sich auf die neuen zentralen Bereiche der Stadt und deren Erweiterungsgebiete, womit sich die Mitte der Stadt immer weiter nach Osten verschob. Im Gegensatz zu anderen Städten wie Nürnberg, Regensburg oder Rothenburg war die Fürther Altstadt zu diesem Zeitpunkt für die Bevölkerung nicht identitätsstiftend genug, um einen weiteren Verfall der Altstadt aufzuhalten. Vielmehr beginnt eine Abwanderungsbewegung aus der Altstadt. Wer es sich leisten kann, versucht bereits im späten 19. Jahrhundert aus dem Gänsberg wegzuziehen, in die weit modernen und besseren Stadtteile Fürths. | ||

Während der Bevölkerungszuwachs in Fürth vor dem 20. Jahrhundert primär noch durch die Landflucht bedingt war und durch die | Während der Bevölkerungszuwachs in Fürth vor dem 20. Jahrhundert primär noch durch die Landflucht bedingt war und durch die Industrialisierung verschärft wurde, spielte der Zuwachs der Bevölkerung durch Kriegseinflüsse zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Das sollte sich im 20. Jahrhundert massiv ändern. Bereits um [[1930]] – so der 2. Bürgermeister Johann-Adam „Hans“ Segitz - wurden erstmals Überlegungen laut, den Gänsberg einer Sanierung zuzuführen, bzw. dessen Abriss in Erwägung zu ziehen. Doch hierzu kam es nicht mehr, da die Kriegswirren solche Überlegungen in den Hintergrund treten ließen. Dies wäre aus heutiger Sicht dennoch der günstigste Zeitpunkt gewesen – zwischen den beiden Weltkriegen – wenn man ernsthaft den weiteren Verfall des Gänsbergs hätte aufhalten wollen. Denn was nach dem Zweiten Weltkrieg folgte, führte nun endgültig zum Aus des Altstadtviertels. | ||

Zunächst hatte Fürth den Vorteil, dass die Bausubstanz während des | Zunächst hatte Fürth den Vorteil, dass die Bausubstanz während des Zweiten Weltkrieges weitestgehend erhalten geblieben war, dass sich jetzt aber gewissermaßen zu einem Nachteil für die Stadt auswirkte. Die meisten umliegenden Städte waren ausgebombt und boten somit keinen Wohnraum – nur Fürth nicht - hier befanden sich noch intakte Häuser und Wohnungen, gerade im Altstadtbereich bzw. im Gänsberg. Während also die Zuwanderungswellen in der Vergangenheit noch in der Quantität überschaubar waren, stellte es nun nach [[1945]] die Stadt vor fast unlösbare Probleme. Noch zum Kriegsende wohnten in Fürth knapp 60.000 Menschen, doch das änderte sich schnell. Zunächst mussten die Menschen aus den ausgebombten Nachbarstädten in dem bestehenden Wohnbestand untergebracht werden (ca. 10.000 Menschen alleine aus Nürnberg), gefolgt von den Kriegsflüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten des Reiches. Gleichzeitig kamen die Heimkehrer und Kriegsgefangenen langsam wieder in ihre Stadt zurück (ca. 8 – 10.000 Menschen) und zusätzlich mussten noch Ausländer und Staatenlose mit aufgenommen werden, die eine Bleibe suchten. Erschwerend kam hinzu, dass die US-Militärregierung ca. 600 bis 700 Wohnungen für ihre eigenen Zwecke beschlagnahmt hatten<ref>Barbara Ohm: Fürth – Geschichte der Stadt. Jungkunz Verlag, Fürth, 2007, S. 319</ref>. Bereits nach kurzer Zeit war im Sommer [[1945]] die Einwohnerzahl wieder gleich die der Vorkriegszeit, nämlich ca. 79.000 Einwohner. Innerhalb von nur ein paar wenigen Wochen ein Plus von knapp 20.000 Menschen. Nur wenige Monate später waren es erneut 10.000 Einwohner mehr und im Oktober [[1946]] erreicht die Stadt knapp die 100.000 Einwohner-Marke. Das Zuzugsverbot, dass bereits am [[27. Juli]] [[1945]] durch die US-Militärregierung erlassen wurde, hatte faktisch keine Bedeutung. Bis [[1955]] kamen insgesamt 17.010 Vertriebene aus den ehem. Ostgebieten und nochmals 3.629 Menschen aus der sowjetischen Besatzungszone – der künftigen DDR nach Fürth<ref>Hirt, W.: Fürth – Wiederaufbau eines Gemeinwesens – Entwicklung einer Großstadt 1946 – 1955, Fürth, 1956, S. 105</ref>. | ||

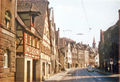

[[Datei:Gänsberg Winter A3043.jpg|miniatur|links|Gänsberg im Winter, 1938]] | [[Datei:Gänsberg Winter A3043.jpg|miniatur|links|Gänsberg im Winter, 1938]] | ||

Version vom 27. Januar 2017, 20:09 Uhr

Der Gänsberg (färdderisch: "Goonsberch") war ein Fürther Altstadtteil. "Gänsberg" ist der Flurname für den Uferberg in Erstreckung zwischen Königstraße und jüdischem Friedhof. Der Name leitet sich von den Gänsen ab und nicht - wie um 1700 herum erfunden - vom Gehen. Als eine der ersten Erwähnungen dieser bis heute geläufigen Bezeichnung ist bereits der März des Jahres 1449 zu nennen. Um 1700 versuchte man, den Namen durch die an die erfundene Definition angepasste Phantasiebezeichnung Gänger oder Gängenberg zu verdrängen. Im Bereich des Gänsbergviertels war von 1617 bis zum Jahre 1938, als es dem Naziterror zum Opfer fiel, das Zentrum der Jüdischen Gemeinde von Fürth - der Schulhof.

Beschreibung des Gänsbergviertels anhand eines Stadtspaziergangs im Jahr 1933 von Dr. Eduard Rühl, ausgehend von der Maxbrücke:

- Beim Rückweg biegen wir etwas rechts aus und steigen diesmal die Bergstraße hinauf, die der Eingeborene "Gänsberg" nennt. Das Häuser- und Straßengewinkel, das sich längs dieser findet, in der wir vielleicht die älteste Durchgangsstraße sehen dürfen, ist von ganz anderer Art als etwa die Königstraße oder der Marktplatz. Hier eine gewisse Weite und Behäbigkeit, dort (am Gänsberg) ist alles eng und dürftig und bescheiden. Während wir drüben an Marktplatz - Königstraße einen ständigen Verschönerungsprozess beobachten können, vom Fachwerk- bis zum dekorativen Empiregiebel, scheint hier nach dem Wiederaufbau von 1634 Entwicklung und Zeit stehengeblieben zu sein. Wir stehen im ursprünglichsten Teile von Alt-Fürth. Und doch hat, und das ist noch nicht so lange her, dieser eine Stadtteil sein äußeres auch einmal verändert. Zahlreiche Häuser dieses Viertels sind nämlich verschiefert und zwar nicht nur auf der Wetterseite, sondern allseits. Dieser Wechsel kann erst nach Erbauung der Eisenbahn erfolgt sein, denn Schiefer gibt es bei uns nirgends; erst die Eisenbahn brachte die Möglichkeit, dieses Werkmaterial verhältnismäßig billig zu bekommen. Wenn nun durch diese Verschieferung das alte Fachwerk fast restlos zugedeckt wurde und Schiefer einer malerischen Wirkung nicht gerade entgegenkommt, so kann doch auch diesen Häusern, besonders wenn sie irgendwie zu einer Gruppe zusammengefasst sind, ein gewisser Reiz nicht abgesprochen werden. Schreiten wir nun zum Beweise links durch den Schulhof (Hof vor der Synagoge), zu dem der Spitzturm der Michaelskirche herübergrüßt. Schon stehen wir wieder in der Königstraße und jetzt fällt uns auf, das auch auf sie die Verschieferung übergegriffen hat (...)[1]

Entstehung

Die bäuerliche Prägung Fürths bestimmte lange das Stadtbild, ehe im 16. Jahrhundert das Handwerk und die Gewerbetreibenden im Ortsbild dominanter wurden. Diese Entwicklung ging einher mit der Ansiedlung von Glaubensflüchtlingen aus den Niederlanden und Frankreich und dem Zuzug von Juden, deren Ansiedlung u.a. in Nürnberg untersagt war. Letzteres war zumindest von dem Bamberger Domprobst und dem Ansbacher Marktgraf gewünscht bzw. bewusst als Ansiedlungspolitik betrieben worden, um z.B. die Einnahmen von Schutzgeldzahlungen zu erhöhen oder den Wachstum des Ortes durch Handel zu fördern[2].

Steinerne Zeitzeugen der bäuerlich geprägten Zeit sind heute noch die bestehenden Bauernhöfe, z.B. im Bereich der Gustavstraße der Rednitz- und Traubenhof. Mit den Zuwanderungswellen kamen ebenfalls neue Gewerbearten und Berufsgruppen nach Fürth, so z. B. die Gewerbearten der Gieß- und Kohlehütten sowie Messingbetriebe, Tabakanbau, Uhr- und Brillenmacher. Am förderlichsten für das Wirtschaftsleben war, insbesondere im 18. Jahrhundert, die Konkurrenz zu Nürnberg. Durch eine restriktive Auslegung der Zunftordnung wurde sowohl den Juden als auch vielen anderen Handwerkern die Ausübung ihrer Tätigkeit in der Reichsstadt Nürnberg untersagt, so dass diese sich in Fürth – vor den Toren Nürnbergs - ansiedelten und damit das städtische Wirtschaftsleben deutlich beförderten. Diese berufliche Verdrängung der landwirtschaftlichen Betriebe spiegelte sich auch in der Entwicklung des Gänsbergs wieder, in dem die bäuerlichen Betriebe zunehmend räumlich aus dem Siedlungskern an den Rand verdrängt wurden.

Siedlungskern der Altstadt war zunächst der Königshof und die Michaeliskirche, die sich auf der Terrasse im Zusammenfluss von Rednitz und Pegnitz befand. Die Grenzen der mittelalterlichen Siedlung befanden sich vermutlich zwischen der heutigen Ammonstraße, der oberen Fischergasse und Waaggasse. Die genaue südliche Abgrenzung ist umstritten, lag aber vermutlich hinter der ehem. Synagoge im Bereich der heutigen Lilienstraße.

Der Chronist Wilhelm Funk schriebt in den Fürther Heimatblättern 1952, dass die Besiedlung des Gänsbergs vermutlich erst im 17. Jahrhundert erfolgte[3]. Die Ortsentwicklung vollzog jedoch eine jähe Zäsur durch die nahezu vollständige Zerstörung der Siedlung am 8. September 1634 während des 30-jährigen Krieges durch das kroatische Regiment. Bis auf wenige Häuser aus Stein, wie z.B. die Michaeliskirche, das Geleitshaus und die Synagoge, wurden nahezu alle Häuser in Fürth vollständig zerstört. Auch die Bevölkerung halbiert sich fast auf knapp 800 Menschen[4]. Erst mit dem Friedenschluss 1648 begann in Fürth der Wiederaufbau, wobei sich dabei die massive Bauweise mittels Steinen im Hausbau durchsetzte.

Die erste größere Ortserweiterung erfolgte bereits 1672. Dabei wurden Flächen des Ansbacher Markgrafen südlich des Geleitshauses überwiegend an Juden verkauft, so dass bis 1720 das Gelände bis zur heutigen Gartenstraße nahezu vollständig bebaut war. Der Wiederaufbau erfolgte in einem geschlossenen System, in dem sich benachbarte Häuser häufig eine Brandmauer teilten. Die Bebauung war in einer typisch „fränkisch engen Reihe“ erfolgt, die lediglich schmale Zwischenräume für den Brandschutz und den Regenablauf zuließen. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wird statt des geschlossenen Systems im Städtebau das offene System Fuß fassen, dessen Ansätze heute noch in der Villenbebauung in der Hornschuchpromenade zu erkennen sind.

Zentrum der Altstadt war der Marktplatz/ Grüner Markt, an dem sich später mit die wichtigsten öffentlichen Häuser befanden – das Amtshaus und das Geleitshaus. Geistliche Zentren bildete der Platz um die Michaeliskirche, deren Ursprung ein ummauerter Friedhof war, und der Synagogenplatz, der im 17. Jahrhundert seinen Ursprung hatte. Beide Plätze waren nicht direkt an die Hauptstraßen des Ortes angebunden, sondern nur über zum Teil verwinkelte Gassen zu erreichen. Die noch bestehenden Bauernhöfe wurden in der Folgezeit meist umgebaut und entwickelten sich im Netzwerk der Straßen häufig zu Sackgassen.

Mit zum Teil bis zu 40 Hausgrundstücken pro Hektar wies die Altstadt mit die engste Parzellierung auf. Ab 1670 versuchten zum Teil die Territorialherren in Ansbach, Bamberg und Nürnberg systematisch durch verschiedene Initiativen Einfluss auf die Stadtentwicklung zu nehmen. So wurde u. a. durch die Dompropstei in Bamberg im späten 17. Jahrhundert die verwinkelte und noch typisch altstädtische Schindelgasse an christliche und jüdische Bauwillige vergeben zur Verbesserung der Erschließung der Gegend, während gleichzeitig die Markgrafen von Ansbach ihren Hoheitsbereich um das ehem. Brandenburger Hauses – dem heutigen Rathaus – gradlinig ausbauten, z.B. durch die Besiedlung der heutigen Ludwig-Erhard-Straße (Sternstraße), Wasser- und Gartenstraße, sowie den Bereichen der Mohrenstraße und Obstmarkt. Die Ausdehnung nach Osten wurde um 1700 von Bamberger Juden initiiert, die die ersten Häuser auf dem Königsplatz errichteten und von dort aus die Häuser an der Baulinie des Brandenburger Hauses ausrichteten. In der Folge entstand dann die heutige Bäumen- und Alexanderstraße als völlig geradlinige Straßenzüge mit parallelen und typologisch einheitlichen Häuserzeilen.

Während des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die Stadt rasant weiter, allerdings konnte sich die Stadt ausschließlich Richtung Süden und Osten weiterentwickeln. Durch die Randlage im Mündungsbereich zweier Flüsse vermochte sich der Siedlungskern nur einseitig weiterentwickeln, da die Bereiche nördlich und westlich häufig als Überschwemmungsgebiet nicht in Frage kamen.

Wohn- und Arbeitsplatz Gänsberg

Infolge der großen Zuwanderung wuchs das „nach der Einwohnerzahl nur mittelgroße Fürth … in seinem städtebaulichen Habitus als Teil der Agglomeration in großstädtische Dimensionen hinein.[5]“ Das heißt, dass die zum Teil drastische Bevölkerungsvermehrung mit der Wohnraumbeschaffung in vielen Fällen kaum mithalten konnte. Dies galt insbesondere für die sozial schwächeren und ärmeren Schichten der Bevölkerung, die für die Produktion von Gütern in zum Teil extrem prekären Arbeitsverhältnissen ihr Auskommen verdienen mussten. Wohnten um 1700 noch ca. 6.000 Menschen in Fürth, waren es keine 100 Jahre später bereits doppelt soviele Menschen. Bis 1900 hatte sich die Bevölkerung innerhalb von nur 200 Jahren fast verzehnfacht. Der Zuzug der Menschen wirkte sich u.a. in der Stadtentwicklung vor allem baulich dadurch aus, dass eine massive Verdichtung der bestehenden Siedlung am Gänsberg vollzogen wurde. In vielen Hinterhöfen entstanden zusätzliche Gebäude, bestehende Gebäude wurden aufgestockt und selbst die Haupthäuser der Eigentümer wurden so umgebaut, so dass sie weitere Mieter aufnehmen konnten. Auf diese Art wurden besonders im späten 17. und im 18. Jahrhundert viele Grundstücke in ihrer Bausubstanz verändert um Raum zu schaffen. Schon 1799 stellte der Zeitgenosse J. K. Bundschuh das alte Fürth als völlig übervölkerte Ansiedlung dar: „Die große Anzahl der Einwohner (steht) in keinem Verhältnisse mit der Häuserzahl – so wohnen gewöhnlich fünf, sechs, zwölf bis fünfzehn Familien in einem Hause und im sogenannten langen Hause sogar 36 Haushaltungen.“[6] Gemeint war hier das „Lange Haus“ an der Baldstraße aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts, einem Vorläufer der Mietskaserne, dass allerdings um 1900 durch eine Mietshausgruppe ersetzt wurde.

Maßgeblich für die Baudichte im Stadtkern waren letztendlich eine Korrelation des hohen Bodenwertes und der Anspruch einer hohen Rentabilität bei optimaler „Mietshausbauweise“. Deshalb wurde abhängig vom Grundstücksanteil der Gärten und Hofräume stets die größtmögliche Verdichtung angestrebt. Tendenziell bestand von Seiten des Eigentümers der Anspruch die hohen Erschließungskosten niedrig zu halten, wodurch schmale und tiefe Baufelder und der Bau von Rückgebäuden einen hohen Stellenwert genoss. Dabei spielte die Funktion eines Gebäudes keine Rolle. Ein weiterer begünstigender Faktor der dichten Bebauung mag auch der fehlende öffentliche Nahverkehr dargestellt haben, die die Erschließung von Wohnraum und Arbeitsplatz notwendig machte. Eine Trennung von Arbeitsplatz und Wohnraum war bis weit in das 19. Jahrhundert nicht üblich, so dass die Menschen stets dort wohnten, wo sie arbeiteten.

Die Folgen der Verdichtung waren fatal. Die verbliebenen Höfe und Zwischenräume zwischen einzelnen Gebäuden waren häufig zu klein, um deren Funktion als Belüftung und Belichtung gerecht zu werden. Die Rückgebäude der Altstadt waren meist schmucklose Kleinhäuser aus Backstein in regloser Stellung, einzig mit dem Ansinnen, die ehemalige Hoflage auszufüllen. Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde das klassische Wohnhaus durch sog. Mietshäuser abgelöst, während man gleichzeitig bemüht war die Zusammensetzung der Bewohner nach sozialen Kriterien zu unterscheiden.

Die enge Verzahnung der unterschiedlichen Funktionen verursachte weitere Probleme. Bedingt durch den geringen Platz wurden auch zunehmend hauswirtschaftliche Tätigkeiten im Wohnbereich wie Wäschetrocken oder Holzspalten in den Wohnraum verdrängt mit der Konsequenz, dass die unzureichende Belüftung in den Gebäuden zusätzlich die mangelhaften Wohnsituationen verschärfte. Mit dem Funktionswechsel im privaten ging häufig aber auch ein Funktionswechsel im gewerblichen Bereich einher. Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden viele Gebäude im Erdgeschoss häufig als Gewerberaum genutzt – mit der Tendenz der zunehmenden Vergrößerung der Flächen. Eine reglementierende Bauordnung, die man in dem Zusammenhang hätte vermuten können, wird aber erst gegen 1900 erlassen und greift faktisch erst gegen Ende des Ersten Weltkrieges. Viele Arbeitsstätten befanden sich in Wohnungen oder zumindest im Bereich der Mietshäuser, da Wohnen- und Arbeitsstätte in der frühindustriellen Zeitphase nahezu identisch waren. Dr. Adolf Mair schrieb in der Topo- und Ethnographie des Physikatsbezirks Fürth 1861, dass „als Eigentümlichkeit Fürths genannt werden muss, dass selbst lärmende Gewerbe, z.B. Schreiner, Drechsler, in den höchsten Etagen wohnen … die Arbeitslokale sind meist zu klein, zu niedrig und schlecht… [es] darf nicht wundern, wenn man erwägt, dass mit Mühe passende zu erstellen sind und meist gewöhnliche Zimmer dazu eingerichtet werden“[7]. Auch die Einrichtung von Industriebetrieben in diesem Kernbereich war keine Seltenheit. Hinter den einheitlichen Fronten eröffneten sich im Blockinneren meist kleinteilige und individuelle Hofbebauungen, die zum Teil unhaltbare Zustände für die Bewohner schufen. Nur wenige Betriebe mussten auf Grund ihrer Gefährdungssituation sich außerhalb des Stadtgebietes ansiedeln.

Eine Untersuchung der Wohnverhältnisse aus dem Jahr 1907 belegt eindrucksvoll, dass um die Jahrhundertwende nach wie vor 35% aller Fürther Betriebe in Nebenräumen von Wohnungen untergebracht waren, die häufig in den älteren und kleinindustriell durchsetzten Vierteln in den unteren Geschossen existierten. Von 1.930 Wohnungen waren 14 % mit einer gewerblichen Nutzung in den Nebenräumen und Rückgebäude zu finden, während weitere 41 % der gewerblich genutzten Räume sich in den Obergeschossen befanden. Allerdings sind diese Zahlen schon damals kritisiert und als geschönt bewertet worden, da laut Definition die Überbelegung erst dann der Fall war, wenn in einem heizbaren Raum mehr als vier Personen wohnten bzw. in zwei Zimmer mehr als sieben und in drei mehr als zehn Personen wohnten. Damit lag die Bewohnerzahl je Hausgrundstück um 1900 bei 24,8 Personen pro Anwesen. Lediglich Berlin mit 77 und München mit 37 Personen pro Anwesen lagen deutlich darüber.

Beginn des 20. Jahrhunderts

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gänsberg nach dessen völliger Zerstörung im Jahre 1634 nur langsam baulich wieder erholte. Dabei konnte aber der Wachstum der baulichen und infrastrukturellen Substanz nicht mit dem Wachstum der Bevölkerung mithalten, so dass es in vielen Bereichen zu eklatant schlechten Wohnverhältnissen kam. Die gleichzeitige Industriealisierung und Zunahme der gewerblichen Betriebe führten zu einer weiteren Verschlechterung der Gesamtsituation. In der Summe – neben dem weiteren Aspekt des steigenden Verkehrsaufkommens – konnte sich die Stadtentwicklung nur südlich bzw. südöstlich weiter ausdehnen, wie es das 18. und vor allem das späte 19. Jahrhundert sehr anschaulich belegen durch die Vielzahl der entstanden Häuser in der Ost- und Südstadt. Die meisten Investitionen der Grundstückseigentümer, aber auch der Kommune, konzentrierte sich auf die neuen zentralen Bereiche der Stadt und deren Erweiterungsgebiete, womit sich die Mitte der Stadt immer weiter nach Osten verschob. Im Gegensatz zu anderen Städten wie Nürnberg, Regensburg oder Rothenburg war die Fürther Altstadt zu diesem Zeitpunkt für die Bevölkerung nicht identitätsstiftend genug, um einen weiteren Verfall der Altstadt aufzuhalten. Vielmehr beginnt eine Abwanderungsbewegung aus der Altstadt. Wer es sich leisten kann, versucht bereits im späten 19. Jahrhundert aus dem Gänsberg wegzuziehen, in die weit modernen und besseren Stadtteile Fürths.

Während der Bevölkerungszuwachs in Fürth vor dem 20. Jahrhundert primär noch durch die Landflucht bedingt war und durch die Industrialisierung verschärft wurde, spielte der Zuwachs der Bevölkerung durch Kriegseinflüsse zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Das sollte sich im 20. Jahrhundert massiv ändern. Bereits um 1930 – so der 2. Bürgermeister Johann-Adam „Hans“ Segitz - wurden erstmals Überlegungen laut, den Gänsberg einer Sanierung zuzuführen, bzw. dessen Abriss in Erwägung zu ziehen. Doch hierzu kam es nicht mehr, da die Kriegswirren solche Überlegungen in den Hintergrund treten ließen. Dies wäre aus heutiger Sicht dennoch der günstigste Zeitpunkt gewesen – zwischen den beiden Weltkriegen – wenn man ernsthaft den weiteren Verfall des Gänsbergs hätte aufhalten wollen. Denn was nach dem Zweiten Weltkrieg folgte, führte nun endgültig zum Aus des Altstadtviertels.

Zunächst hatte Fürth den Vorteil, dass die Bausubstanz während des Zweiten Weltkrieges weitestgehend erhalten geblieben war, dass sich jetzt aber gewissermaßen zu einem Nachteil für die Stadt auswirkte. Die meisten umliegenden Städte waren ausgebombt und boten somit keinen Wohnraum – nur Fürth nicht - hier befanden sich noch intakte Häuser und Wohnungen, gerade im Altstadtbereich bzw. im Gänsberg. Während also die Zuwanderungswellen in der Vergangenheit noch in der Quantität überschaubar waren, stellte es nun nach 1945 die Stadt vor fast unlösbare Probleme. Noch zum Kriegsende wohnten in Fürth knapp 60.000 Menschen, doch das änderte sich schnell. Zunächst mussten die Menschen aus den ausgebombten Nachbarstädten in dem bestehenden Wohnbestand untergebracht werden (ca. 10.000 Menschen alleine aus Nürnberg), gefolgt von den Kriegsflüchtlingen aus den ehemaligen Ostgebieten des Reiches. Gleichzeitig kamen die Heimkehrer und Kriegsgefangenen langsam wieder in ihre Stadt zurück (ca. 8 – 10.000 Menschen) und zusätzlich mussten noch Ausländer und Staatenlose mit aufgenommen werden, die eine Bleibe suchten. Erschwerend kam hinzu, dass die US-Militärregierung ca. 600 bis 700 Wohnungen für ihre eigenen Zwecke beschlagnahmt hatten[8]. Bereits nach kurzer Zeit war im Sommer 1945 die Einwohnerzahl wieder gleich die der Vorkriegszeit, nämlich ca. 79.000 Einwohner. Innerhalb von nur ein paar wenigen Wochen ein Plus von knapp 20.000 Menschen. Nur wenige Monate später waren es erneut 10.000 Einwohner mehr und im Oktober 1946 erreicht die Stadt knapp die 100.000 Einwohner-Marke. Das Zuzugsverbot, dass bereits am 27. Juli 1945 durch die US-Militärregierung erlassen wurde, hatte faktisch keine Bedeutung. Bis 1955 kamen insgesamt 17.010 Vertriebene aus den ehem. Ostgebieten und nochmals 3.629 Menschen aus der sowjetischen Besatzungszone – der künftigen DDR nach Fürth[9].

"Flächensanierung"

Die Diskussion bzgl. einer Sanierung der Altstadt hatte 1956 die FDP im Stadtrat begonnen. Insbesondere der FDP Stadtrat und Anwohner des Gänsbergs Hans Lotter hatte die Diskussion um den Abriss der Altstadthäuser angeheizt. "Von der Altstadt aus entwickelte sich das heutige Bild der Stadt, jahrhundertelang lag dort das Zentrum unseres Gemeinwesens … Heute verfallen Gebäude, ohne Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten. Es ist ein Wohnen dort in drangvoller Enge mit all den bekannten unerfreulichen Folgeerscheinungen für Gesundheit, Familie und Hausfrieden. Die Verhältnisse sind rückständig, die Straßen dem Verkehr nicht gewachsen."[10] Der Umstand, dass das nötige Geld für eine Sanierung fehlte, und die vorherrschende Wohnungsnot die Sanierung verhindere, lies Lotter das Projekt der Sanierung wie folgt titulierten: „… das [geht] über die Kraft einer Generation“[11] – und er sollte damit recht haben, auch wenn das noch zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen konnte. Zwar fiel Lotters Idee bei der Stadt auf offene Ohren, aber der Kulturreferent Dr. Schwammberger drückte sich dies bzgl. wie folgt dazu aus: das Vorhaben wäre wie „Wasser in den Fürther Wein gießen“, da die Sanierung letztendlich nur eine finanzielle Frage darstellen würde und vor allem zum aktuellen Zeitpunkt – bei noch über 2.000 fehlenden zusätzlichen Wohnungen und Wartezeiten von über 10 Jahren auf die Zuteilung einer Wohnung – wäre der Abriss des Gänsbergs grob fahrlässig. Die Fürther Nachrichten berichten am 31. Oktober 1956: „Leider eben das alte Lied: die Notwendigkeit der Altstadtsanierung wird von jedermann erkannt, dringend ist sie auch, weil ja eine Reihe von noch bewohnten Häusern schon so baufällig sind, dass sie schon längst geräumt werden müssten, doch fehlt es an dem nötigen Geld, um diesen Plan in absehbarer Zeit durchzuführen. … “[12]

Was folgt ist eine 13-jährige Bausperre für das Sanierungsgebiet Gänsberg, dass jede Form der Sanierung oder Renovierung den Eigentümern versagte. Auch die verfehlte Bundespolitik, die eine Sanierung des Gebietes finanziell nur unterstützte, wenn zuvor die bestehende Bausubstanz beseitigt wurde - führten in der Folge zum Untergang des Gänsbergs.

- Siehe Hauptartikel Flächensanierung

Literatur

- Gänsberg. In: Adolf Schwammberger: Fürth von A bis Z. Ein Geschichtslexikon. Fürth: Selbstverlag der Stadt Fürth, 1968, S. 135 f.

- Walter Fischer: Ein Beitrag zur Sanierung der Fürther Altstadt. In: Fürther Heimatblätter, 1974/2, S. 47 - 48

- Unser Gänsberg, Fürth, 1984

- Ernst-Ludwig Vogel: "Vergessene Stadt, Fürth, 1987

- Gänsberg-Erinnerungen, Fürth, 1988 - 2008

- Alexander Mayer: Gegenpol zum gewachsenen Viertel St. Michael: der geplante Gänsberg. Fürth 1995. - im Internet

- Susanne Rieger, Gerhard Jochem: Die Abräumer: 20 Jahre nach Abschluß der Flächensanierung des Gänsbergviertels in Fürth, 13. Juli 2006 - PDF-Datei

- Birgit Heidingsfelder: Fürths verlorenes Viertel: Glückliche Kindheit am Gänsberg In: Nordbayern.de vom 16. Oktober 2016.

Siehe auch

Weblinks

- Die Abräumer: 20 Jahre nach Abschluss der Flächensanierung des Gänsbergviertels in Fürth - PDF-Datei

Einzelnachweise

- ↑ Dr. Eduard Rühl: Das Gesicht von Alt-Fürth. In: Fränkische Heimat, Sonderheft, 12. Jahrgang, Juni 1933, S. 192

- ↑ Bernd Windsbacher: Geschichte der Stadt Fürth, C.H. Beck, München, 2007, S. 31

- ↑ Wilhelm Funk: Zur Stadtentwicklung von Fürth. Königshof - Markt - Stadt. In: Fürther Heimatblätter, 1952/1, S. 1 - 20

- ↑ Bernd Windsbacher: Geschichte der Stadt Fürth, C.H. Beck, München, 2007, S. 31

- ↑ Heinrich Habel: Denkmäler in Bayern – Stadt Fürth V.61. Karl-M.-Lipp-Verlag, München, 1994, S. XVII

- ↑ Heinrich Habel: Denkmäler in Bayern – Stadt Fürth V.61. Karl-M.-Lipp-Verlag, München, 1994, S. XVII

- ↑ Mair, A., Ott, H.: Fürth zu Beginn des Industriezeitalters. Hrsg. vom Geschichtsverein Fürth e. V., Fürth, 1989/ 1861, S. 52

- ↑ Barbara Ohm: Fürth – Geschichte der Stadt. Jungkunz Verlag, Fürth, 2007, S. 319

- ↑ Hirt, W.: Fürth – Wiederaufbau eines Gemeinwesens – Entwicklung einer Großstadt 1946 – 1955, Fürth, 1956, S. 105

- ↑ Fürther Nachrichten, Befragung bei den Altstädtlern - Des alten Gänsbergs verheißungsvolle Zukunft. Vom 2. August 1958

- ↑ Fürther Nachrichten, Lebhafte Diskussion bei der FDP um das Problem der Sanierung der Altstadtverhältnisse, vom 31. Oktober 1956

- ↑ Fürther Nachrichten, Lebhafte Diskussion bei der FDP um das Problem der Sanierung der Altstadtverhältnisse, vom 31. Oktober 1956

Bilder

Bilder als Galerie / Tabelle anzeigen, sortieren und filtern

Wiederentdeckter Schriftzug der Gaststätte Stadt Fürth, Zustand September 2025 Urheber: Doc Bendit

Lizenz: CC BY-SA 3.0Pressefoto anlässlich der wieder aufgestellten Gänsberg-Gänse: v.l.n.r.: Baureferentin Christine ... Pressefoto anlässlich der wieder aufgestellten Gänsberg-Gänse: v.l.n.r.: Baureferentin Christine Lippert; 2. Vorstand Altstadtverein Kamran Salimi; Stadtführerin Elfriede Hirschmann; Stadtheimatpflegerin Karin Jungkunz; Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung, April 2025

Urheber: Claudia Wunder

Lizenz: CC BY-SA 4.0Pressekonferenz anlässlich der wieder aufgestellten Gänsberg-Gänse am Rand des ehem. Paisley-Platz, ... Pressekonferenz anlässlich der wieder aufgestellten Gänsberg-Gänse am Rand des ehem. Paisley-Platz, April 2025

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 4.0Brunnen Löwenplatz; Mit freundlicher Genehmigung der infra fürth Urheber: infra fürth

Lizenz: copyrightDer Neubau Löwenplatz 1 aus dem Jahr 1978, nachempfunden an dem Vorgängergebäude ... Der Neubau Löwenplatz 1 aus dem Jahr 1978, nachempfunden an dem Vorgängergebäude Löwenplatz 2 (ehemals), Jan. 2022

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der Neubau Löwenplatz 1 aus dem Jahr 1978, nachempfunden an dem Vorgängergebäude ... Der Neubau Löwenplatz 1 aus dem Jahr 1978, nachempfunden an dem Vorgängergebäude Löwenplatz 2 (ehemals), Jan. 2022

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der Neubau Löwenplatz 1 aus dem Jahr 1978, nachempfunden an dem Vorgängergebäude ... Der Neubau Löwenplatz 1 aus dem Jahr 1978, nachempfunden an dem Vorgängergebäude Löwenplatz 2 (ehemals), Jan. 2022

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Das Gebäude Königstraße 11 in der unteren Königstraße, Nov. 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Das Gebäude Königstraße 11 in der unteren Königstraße, Nov. 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Eines der wenigen Häuser, die die Sanierung des Gänsberg "überlebt" haben - Königstraße 40 - im ... Eines der wenigen Häuser, die die Sanierung des Gänsberg "überlebt" haben - Königstraße 40 - im Erdgeschoss ein Tattoo-Laden, der im Jahr 2018 Ziel eines Sprengstoffanschlags war, Nov. 2020

Lizenz: CC BY-SA 3.0Eines der wenigen Häuser, welches die Sanierung des Gänsberg "überlebt" hat - Königstraße 40, hier ... Eines der wenigen Häuser, welches die Sanierung des Gänsberg "überlebt" hat - Königstraße 40, hier mit Blick in die heutige Markgrafengasse. Nov. 2020

Lizenz: CC BY-SA 3.0Das Gebäude Königstraße, Wohn- und Geschäftshaus - im Erdgeschoss seit 1995 der Blumenladen ... Das Gebäude Königstraße, Wohn- und Geschäftshaus - im Erdgeschoss seit 1995 der Blumenladen "Pusteblume", Nov. 2020

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Das Gebäude Königstraße, Wohn- und Geschäftshaus - im Erdgeschoss seit 1995 der Blumenladen ... Das Gebäude Königstraße, Wohn- und Geschäftshaus - im Erdgeschoss seit 1995 der Blumenladen "Pusteblume", Nov. 2020

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der ehem. Gänsberg - die heutige Altstadt am Wiesengrund - rechts die neue Feuerwache und die ... Der ehem. Gänsberg - die heutige Altstadt am Wiesengrund - rechts die neue Feuerwache und die Julius-Hirsch-Sporthalle - im Hintergrund das Klinikum Fürth, Juli 2020

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über den neuen Gänsberg - in der Mitte der Fraveliershof, April 2019 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Stadthalle - im Hintergrund der ehem. Gänsberg, Jan. 2019 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Luftbild des Gänsberg, Dezember 2015 Urheber: Richard Linz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Rednitz, Schlachthof und Stadthalle, Luftaufnahme vom 27. Dezember 2015 Urheber: Richard Linz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Fürther Freiheit (Stadtillustrierte), Ausgabe Nr. 57, Herbst 1992 Urheber: Lothar Berthold

Lizenz: CC BY-SA 3.0Fürther Freiheit (Stadtillustrierte), Ausgabe Mai 1984 Urheber: Lothar Berthold

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick vom Löwenplatz über die Staudengasse zu den neugebauten Häusern an der Lilienstraße im ... Blick vom Löwenplatz über die Staudengasse zu den neugebauten Häusern an der Lilienstraße im November 1982

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der ehem. Gänsberg mit der "neuen" Überbauung Urheber: Stadt Fürth

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über die Neubauten in der Staudengasse, hinten rechts das auf "Alt" gemachte Gebäude ... Blick über die Neubauten in der Staudengasse, hinten rechts das auf "Alt" gemachte Gebäude Löwenplatz 1 im März 1981

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Königstraße auf die neuen Häuser an der Lilienstraße, 1980 Urheber: Bernd Jesussek

Lizenz: CC BY-SA 3.0Das heute noch erhaltenen Gebäude Mohrenstr. 6 im Jahr 1980. Urheber: Bernd Jesussek

Lizenz: CC BY-SA 3.0Werbetafel der neuen Stadthäuser zur Neubebauung des neuen Gänsbergs im März 1980 Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick vom Schützenhof durch die Gebäude Löwenplatz 11 links und Schützenhof 5 rechts zur Rückseite ... Blick vom Schützenhof durch die Gebäude Löwenplatz 11 links und Schützenhof 5 rechts zur Rückseite der Rekonstruktion von Löwenplatz 1 und weitere Neubauten an der Staudengasse im März 1980

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Rückseite des Fraveliershofs: Links Lilienstraße (ehemals) 3, rechts Lilienstraße (ehemals) 1 ... Rückseite des Fraveliershofs: Links Lilienstraße (ehemals) 3, rechts Lilienstraße (ehemals) 1 (heute: Beim Liershof 1 und 3a/3b) im März 1980. Gleiches Motiv siehe Aquarell von Hans Schmitz in der Bildergalerie.

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0von rechts Gebäude in der Staudengasse, daneben Rückseite "altes" Gebäude Löwenplatz 1 und Neubauten ... von rechts Gebäude in der Staudengasse, daneben Rückseite "altes" Gebäude Löwenplatz 1 und Neubauten Löwenplatz 3 + 5 im März 1980

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die heute noch erhaltenen Gebäude Mohrenstr. 6 im Jahr 1980. Urheber: Bernd Jesussek

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick vom Paisleyplatz (ehemals) auf die Rückseite der Häuser Königstraße 40 - 38 - 36 - 34 im ... Blick vom Paisleyplatz (ehemals) auf die Rückseite der Häuser Königstraße 40 - 38 - 36 - 34 im Dezember 1979. Das Gebäude Königstraße 40 war eines der wenigen Häuser, die den Kahlschlag der Flächensanierung in den 1970igern Jahren überlebt hat.

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Rekonstruktion des 1974 bei der Flächensanierung abgerissenen Barockhauses (alte Hausnummer ... Rekonstruktion des 1974 bei der Flächensanierung abgerissenen Barockhauses (alte Hausnummer Löwenplatz 2) das um 90° gedreht, mit neuer Hausnummer Löwenplatz 1 hier errichtet wurde. Daneben Neubau Löwenplatz 3, Aufnahme vom Dezember 1979

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss der Wohngebäude Uferstraße 3 u. 4, heute Auffahrt zur Kulturterrasse der Stadthalle Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss der Wohngebäude Uferstraße 3 u. 4, heute Auffahrt zur Kulturterrasse der Stadthalle. Im ... Abriss der Wohngebäude Uferstraße 3 u. 4, heute Auffahrt zur Kulturterrasse der Stadthalle. Im Hintergrund Königstr. 1

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick in Richtung Rotes Roß, zentral im Bild das erhalten gebliebene Gebäude Königstr. 70 ... Blick in Richtung Rotes Roß, zentral im Bild das erhalten gebliebene Gebäude Königstr. 70 (Gaststätte Weiße Rose). Davor parken Autos auf dem Areal des abgeräumten Doktorshof

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick nach Westen im Vordergrund die Gebäude der Brauerei Grüner in der Gartenstraße mit den ... Blick nach Westen im Vordergrund die Gebäude der Brauerei Grüner in der Gartenstraße mit den Fabrikschloten, 1976

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick nach Nord-Westen links Häuserzeile in der Wasserstraße mit Fraveliershof (großes Gebäude), ... Blick nach Nord-Westen links Häuserzeile in der Wasserstraße mit Fraveliershof (großes Gebäude), 1976

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abrissarbeiten in der unteren Königstraße, 1976 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Das Haus Königstraße 6; rundherum der Abriss des Gänsbergs innerhalb der Flächensanierung, ca. 1975 Urheber: unbekannt

Lizenz: CC BY-SA 3.0Untere Königstraße, 1975 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Untere Königstraße Richtung Grüner Markt, 1975 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Untere Könisgstraße Richtung Grüner Markt, 1975 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Untere Königstraße, 1975 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss vom letzten Haus Bergstraße 28 in der Bergstraße am Gänsberg im Dezember 1979. Im Hintergrund ... Abriss vom letzten Haus Bergstraße 28 in der Bergstraße am Gänsberg im Dezember 1979. Im Hintergrund Gaststätte Fischhäusla und die Foerstermühle, beide auch längst abgerissen.

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Bergstraße 29, Ehem. Gaststätte "Zum letzten Heller" nach dem Abbruch 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Bergstraße während der Abrissarbeiten; zentral im Bild Bergstr. 26, dahinter Königstr. 6. Im ... Ehem. Bergstraße während der Abrissarbeiten; zentral im Bild Bergstr. 26, dahinter Königstr. 6. Im Hintergrund Uferstraße, Fischhäusla, Förstermühle und Klinikum Fürth, 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehemalige Bergstraße mit Blick Richtung Rathaus. Links Markgrafengasse 1, hinten Mitte Mohrenstr. ... Ehemalige Bergstraße mit Blick Richtung Rathaus. Links Markgrafengasse 1, hinten Mitte Mohrenstr. 32, rechts Seitenansicht von Bergstr. 1, daneben Rückseite von Löwenplatz 4. 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick vom Grünen Markt auf die Königstraße im Jahr 1974 - rechte Fassade im Bild Königstraße 40 ... Blick vom Grünen Markt auf die Königstraße im Jahr 1974 - rechte Fassade im Bild Königstraße 40 (erhalten)

noch mit Rückgebäude, hinter der Straßenuhr das Abbruchgelände des ehem. Geleitshauses und der Geleitsgasse

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Am ehem. Schulhof, im Hintergrund ist die Königstraße zu erkennen, 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Bergstraße nach dem Abbruch der meisten Gebäude, am linken Bildrand ist das Dach von Markgrafengasse ... Bergstraße nach dem Abbruch der meisten Gebäude, am linken Bildrand ist das Dach von Markgrafengasse 1 zu erkennen. 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Löwenplatz im Gänsberg nach den Abrissarbeiten, links ist noch der Brunnen zu erkennen, im ... Ehem. Löwenplatz im Gänsberg nach den Abrissarbeiten, links ist noch der Brunnen zu erkennen, im Hintergrund Kirche St. Michael, 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abrissarbeiten im Bereich des ehemaligen Schulhof, im Hintergrund Häuser an der Königstraße und die ... Abrissarbeiten im Bereich des ehemaligen Schulhof, im Hintergrund Häuser an der Königstraße und die Kirche St. Michael, 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Am Löwenplatz nach dem Abriss der meisten Häuser, 1974. Zur Orientierung hilft das Türmchen des ... Am Löwenplatz nach dem Abriss der meisten Häuser, 1974. Zur Orientierung hilft das Türmchen des Roten Roßes im Hintergrund

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Schulhof der jüdischen Synagoge, im Hintergrund Kirche St. Michael, 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der Fraveliershof in einer Aufnahme von 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der Fraveliershof in einer Aufnahme von 1974, ganz links die Gaststätte Zum scharfen Eck Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Durchgang zwischen Löwenplatz 1 u. 3 zur Lilienstraße, erkennbar ist die "Stadt Fürth", ca. 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Gebäude Geleitsgasse 7 vor dem Abriss. Rechts Rückgebäude von Königstr. 40. Aufnahme von 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Grüner Markt 1975, rechts im Bild Königstr. 40 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Gänsberg, 1974, Giebel von Bergstr. 16 und Rückseite von Königstr. 24 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Gänsberg 1974, Rückseiten von Königstr. 22 u. 24, rechts Bergstr. 16, Nr. 18 u. 20 bereits ... Gänsberg 1974, Rückseiten von Königstr. 22 u. 24, rechts Bergstr. 16, Nr. 18 u. 20 bereits abgerissen

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Bergstraße zur Königstraße während der Abrissphase. Bergstr. 20, 22, 24, 26 bereits ... Blick von der Bergstraße zur Königstraße während der Abrissphase. Bergstr. 20, 22, 24, 26 bereits abgerissen, somit freie Sicht auf die Gebäuderückseiten der Königstraße. Der hohe Giebel in der linken Bildmitte ist Königstraße 10. Aufnahme von 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss von Mohrenstr. 25, im Hintergrund Löwenplatz mit Nr. 4, 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Angabe des Fotografen "Kohlengasse 4", 1974 - wahrscheinlich ist damit die Gartenstraße 4 gemeint Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Letzte Häuser stehen noch am Gänsberg vor dem endgültigem Aus, im Hintergrund das Klinikum und die ... Letzte Häuser stehen noch am Gänsberg vor dem endgültigem Aus, im Hintergrund das Klinikum und die Foerstermühle, 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Gaststätte Stadt Fürth, rechts angeschnitten Lilienstraße 7, im Hintergrund der Fraveliershof. ... Gaststätte Stadt Fürth, rechts angeschnitten Lilienstraße 7, im Hintergrund der Fraveliershof. Aufnahme von 1974.

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Gaststätte Stadt Fürth. Aufnahme von 1974. Links der Giebel von Mohrenstr. 25, im Hintergrund ... Gaststätte Stadt Fürth. Aufnahme von 1974. Links der Giebel von Mohrenstr. 25, im Hintergrund Kirche St. Michael

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstraße und Löwenplatz vor und nach dem Abriss der Gebäude für die Flächensanierung 1970/ 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstr. 25 am Beginn des ehem. Löwenplatzes. Linkes Nachbargebäude Nr. 23 bereits abgerissen. ... Mohrenstr. 25 am Beginn des ehem. Löwenplatzes. Linkes Nachbargebäude Nr. 23 bereits abgerissen. Rechts Rückseite von Lilienstr. 16. 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstr. 25 am Beginn des ehem. Löwenplatzes, 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstraße 25 (ehemals) am Beginn des ehem. Löwenplatzes, kurz vor dem Abriss 1974. Im Hintergrund ... Mohrenstraße 25 (ehemals) am Beginn des ehem. Löwenplatzes, kurz vor dem Abriss 1974. Im Hintergrund Häuser der Lilienstraße

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Löwenplatz 2, 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der ehem. Löwenplatz nach dem Abriss der Gebäude, Vordergrund ein Brunnen. Hier die sog. ... Der ehem. Löwenplatz nach dem Abriss der Gebäude, Vordergrund ein Brunnen. Hier die sog. Scherzerwüste, die lange Zeit als Parkplatz genutzt wurde. Im Hintergrund Kirche St. Michael. Aufnahme von 1974.

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss von Mohrenstr. 18 (links), daneben Nr. 16 zum Abriss vorbereitet. Im Hintergrund Königstr. ... Abriss von Mohrenstr. 18 (links), daneben Nr. 16 zum Abriss vorbereitet. Im Hintergrund Königstr. 49, 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss von Mohrenstraße 18, direkt dahinter Seitengiebel von Nr. 16, im Hintergund Nr. 9 mit ... Abriss von Mohrenstraße 18, direkt dahinter Seitengiebel von Nr. 16, im Hintergund Nr. 9 mit Walmdach. Linke Bildseite: Königstr. 68 und Rückgebäude von Nr. 64 (verschieferter Giebel). 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Bergstr. 18 (ganz rechts), 20, 26 und 28 vor dem Abriss – im Hintergrund der Kamin des Klinikums Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0ganz links Anbau von Löwenplatz 1, danach Bergstr. 1, in der Bildmitte die Mälzerei Rednitzstr. 21 ... ganz links Anbau von Löwenplatz 1, danach Bergstr. 1, in der Bildmitte die Mälzerei Rednitzstr. 21 und rechts Markgrafengasse 1. Im Vordergrund die Geleitsgasse mit Schuttresten von Nr. 1

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick vom abgeräumten Schützenhof über die leere Bergstr. in Richtung St. Michael. In der Bildmitte ... Blick vom abgeräumten Schützenhof über die leere Bergstr. in Richtung St. Michael. In der Bildmitte die Rückseite von Geleitsgasse 3, rechts hinter den Birken Bergstr. 1

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über den ehemaligen Standort des Geleitshauses in Richtung Grüner Markt und ... Blick über den ehemaligen Standort des Geleitshauses in Richtung Grüner Markt und Kirche St. Michael, links angeschnitten Rückgebäude von Königstraße 40, rechts Geleitsgasse 7

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Schützenhof in Richtung der Rednitzstraße, links die verschieferte Nr.11, gegenüber Nr. 10, 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss von Wasserstr. 19, Außenwand lehnt an Nr. 17. Gegenüber Gebäude Wasserstr. 20, Nr. 22 links ... Abriss von Wasserstr. 19, Außenwand lehnt an Nr. 17. Gegenüber Gebäude Wasserstr. 20, Nr. 22 links daneben bereits abgerissen, 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss von Wasserstr. 19, Außenwand lehnt an Nr. 17. Gegenüber die Gebäude Wasserstr. 20 u. 18 (von ... Abriss von Wasserstr. 19, Außenwand lehnt an Nr. 17. Gegenüber die Gebäude Wasserstr. 20 u. 18 (von links), 1974

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Gaststätte Zum letzten Heller, hier nach dem Abriss. Aufnahme von 1974 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Bergstraße über den abgeräumten Schützenhof auf die Rednitzstraße mit Nr. 26 (rechts) ... Blick von der Bergstraße über den abgeräumten Schützenhof auf die Rednitzstraße mit Nr. 26 (rechts) und Nr. 25 (links) im Hintergrund

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Luftbild vom Gänsberg, rechts oben die Foerstermühle, links unten die Gustavstraße Lizenz: Bildlizenz-Stadtarchiv

Blick von der Markgrafengasse auf die Dächer der unteren Königstraße, Hausnr. 28, 30, 32 (von links, ... Blick von der Markgrafengasse auf die Dächer der unteren Königstraße, Hausnr. 28, 30, 32 (von links, Nr. 28 mit hohem Dach), 1973

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Gaststätte zum Weinberg am Löwenplatz, 1973 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Durchgang zwischen Markgrafengasse 12 (rechts) u. 14 zur Geleitsgasse, 1973. Im Hintergrund ... Durchgang zwischen Markgrafengasse 12 (rechts) u. 14 zur Geleitsgasse, 1973. Im Hintergrund Geleitsgasse 7

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abrissarbeiten am Grünen Markt neben dem ehem. Geleitshaus, 1973 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Latteierhof, 1973, rechts im Hintergrund Königstr. 51 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Luftbild vom Gänsberg während der sog. Flächensanierung: Im Hintergrund noch die Foerstermühle und ... Luftbild vom Gänsberg während der sog. Flächensanierung: Im Hintergrund noch die Foerstermühle und der ehem. Schlachthof, im Vordergrund die Reste des ehem. Gänsbergs vor dem Abriss, Mitte unten Lilienstr. 7 (mit gelber Hauswand), rechts daneben der Fraveliershof, links daneben Lilienstr. 9 u. 11 (Lagerplatz) (Aufnahme ca. 1973)

Urheber: unbekannt

Lizenz: CopyrightGebäude Markgrafengasse 5 vor dem Abriss und Seitenansicht von Nr. 12 (rechts), 1973 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abrissarbeiten in der Rednitzstraße, im Hintergrund Fabrikgebäude Nr. 21 und dazugehörige hofseitige ... Abrissarbeiten in der Rednitzstraße, im Hintergrund Fabrikgebäude Nr. 21 und dazugehörige hofseitige Anbauten. Links angeschnitten Rednitzstr. 25 mit Rückgebäude. Dazwischen der bereits abgeräumte Schützenhof. 1973

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über das abgeräumte Areal zwischen Geleits- und Staudengasse (mit Abgrenzungsmauer zum ... Blick über das abgeräumte Areal zwischen Geleits- und Staudengasse (mit Abgrenzungsmauer zum ehemaligen Schulhof). Links angeschnitten Geleitsgasse 7

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0vom Löwenplatz aus gesehen: links Fachwerkhaus Schlehenstr. 1 ½, Nr. 1 bereits abgerissen. Dahinter ... vom Löwenplatz aus gesehen: links Fachwerkhaus Schlehenstr. 1 ½, Nr. 1 bereits abgerissen. Dahinter die Häuser der Katharinenstr. - Nr. 16, 18, 20 u. 22 mit Rückgebäude; am rechten Bildrand Rednitzstr. 40

Urheber: Hermann Steinmetz

Lizenz: CC BY-SA 3.0Untere Königstraße 33/ 35, 1973 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über den abgeräumten Schützenhof (von der Rednitzstraße in Richtung Kirche St. Michael). Die ... Blick über den abgeräumten Schützenhof (von der Rednitzstraße in Richtung Kirche St. Michael). Die drei Birken standen hinter dem Haus Schützenhof Nr. 7.

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Bergstraße 29, Ehem. Gaststätte "Zum letzten Heller", im Hintergrund links Markgrafengasse 1. ... Bergstraße 29, Ehem. Gaststätte "Zum letzten Heller", im Hintergrund links Markgrafengasse 1. Aufnahme von 1973

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Veranstaltung in der VHS mit dem Thema Stadtplanung - hier mit einem Modell des Gänsbergs nach der ... Veranstaltung in der VHS mit dem Thema Stadtplanung - hier mit einem Modell des Gänsbergs nach der Flächensanierung, Nov. 1972

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Brunnen am Löwenplatz, im Hintergrund die Häuser Mohrenstraße 32 und 30 - Aufnahme 1972 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Drechslermeister Scheiderer in der Rednitzstraße, 1972 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Drechslermeister Scheiderer in der Rednitzstraße, 1972 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Löwenplatz von der Mohrenstraße aus gesehen, 1972. Zentral im Bild Löwenplatz 2, links daneben Nr. ... Löwenplatz von der Mohrenstraße aus gesehen, 1972. Zentral im Bild Löwenplatz 2, links daneben Nr. 4. Ganz links Mohrenstr. 25, rechts im Hintergrund Markgrafengasse 1

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ehem. Gaststätte Brandenburger Gärtla in der Rednitzstraße 17 (Gänsberg), 1972 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Luftbild des "alten" Gänsbergs zu Beginn der Flächensanierung, ca. 1971 Lizenz: CC BY-SA 3.0

Blick von der Bergstraße in den Schützenhof zur Rednitzstraße. Im Bild rechts Nr. 2, mittig hinten ... Blick von der Bergstraße in den Schützenhof zur Rednitzstraße. Im Bild rechts Nr. 2, mittig hinten Nr. 11, 1971

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Abriss von Bergstraße 2 und Staudengasse 18, links der freigelegte Südgiebel von Geleitsgasse 1, ... Abriss von Bergstraße 2 und Staudengasse 18, links der freigelegte Südgiebel von Geleitsgasse 1, davor der ehemalige Standort von Bergstr. 4. Im Hintergrund Blick über die Staudengasse mit Seitenansicht von Mohrenstraße 32, den leeren Schulhof sowie das Türmchen des Roten Roßes, 1971

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Links Rückseite von Bergstr. 2 und Giebelrest von Staudengasse 18, mittig dahinter Löwenplatz 2, ... Links Rückseite von Bergstr. 2 und Giebelrest von Staudengasse 18, mittig dahinter Löwenplatz 2, rechts Rückseite von Geleitsgasse 2, 1971

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Löwenplatz 2 und Bergstraße 2, mittig dazwischen freie Sicht auf Markgrafengasse 2 (nach Abriss von ... Löwenplatz 2 und Bergstraße 2, mittig dazwischen freie Sicht auf Markgrafengasse 2 (nach Abriss von Bergstr. 4); Feb. 1970

Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 4.0Blick die Bergstraße hinauf, links Nr. 28. Im Hintergrund freier Blick auf Markgrafengasse 1, da die ... Blick die Bergstraße hinauf, links Nr. 28. Im Hintergrund freier Blick auf Markgrafengasse 1, da die davorliegenden Häuser Bergstr. 8 - 20 bereits fehlen. Ca. 1973

Urheber: unbekannt

Lizenz: CC BY-SA 3.0Rückseite von Rednitzstr. 38 (ganz links) und 40 von der Schlehenstraße aus gesehen. Im Hintergrund ... Rückseite von Rednitzstr. 38 (ganz links) und 40 von der Schlehenstraße aus gesehen. Im Hintergrund Löwenplatz 8 mit Giebelabdruck der bereits abgerissenen Scheune Nr. 10, ca. 1970

Urheber: unbekannt

Lizenz: CC BY-SA 3.0Aufnahme des Löwenplatzes mit Gaststätte "Zum Weinberg", 1970, im Vordergrund ein Trinkbrunnen. Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Bergstraße über den Wiesengrund - im Hintergrund die gerade fertiggestellte ehem. ... Blick von der Bergstraße über den Wiesengrund - im Hintergrund die gerade fertiggestellte ehem. Kinderklinik, 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Bergstraße vom Löwenplatz aus gesehen, 1969. Links angeschnitten Löwenplatz 2, rechts Bergstr. 2 - 6 ... Bergstraße vom Löwenplatz aus gesehen, 1969. Links angeschnitten Löwenplatz 2, rechts Bergstr. 2 - 6 und Giebel von Markgrafengasse 2 u. 1

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Pferdemetzger Geschäft in der ehem. Bergstraße, 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick in die Bergstraße, ganz links die Gaststätte Zum Gänsberg, daneben die Wacht am Rhein. Zentral ... Blick in die Bergstraße, ganz links die Gaststätte Zum Gänsberg, daneben die Wacht am Rhein. Zentral im Bild mit der vorspringenden Ecke ist Bergstr. 15; 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Brandenburger Gärtla 1969, links daneben Rednitzstr. 22 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der Fraveliershof vor der Sanierung des Gänsbergs 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die ehem. Geleitsgasse, in der Bildmitte Nr. 2 (Giebel), rechts daneben die Rückgebäude von ... Die ehem. Geleitsgasse, in der Bildmitte Nr. 2 (Giebel), rechts daneben die Rückgebäude von Staudengasse 16 u. 18. Links angeschnitten Geleitsgasse Nr. 1 (verschiefert), 1969. Nach Abriss des Geleitshauses freier Durchblick zur Königstraße, im Hintergrund ist Königstr. 37 zu erkennen

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Eingang zur Bergstr. 20, Detail. 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Königstraße durch das sog."Perlmuttergäßchen" in Richtung Bergstraße. Rechts im Bild ... Blick von der Königstraße durch das sog."Perlmuttergäßchen" in Richtung Bergstraße. Rechts im Bild Bergstr. 17; linke Seite Nr. 20, 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Königstraße durch das sog."Perlmuttergäßchen" in Richtung Bergstraße, in der Mitte Nr. ... Blick von der Königstraße durch das sog."Perlmuttergäßchen" in Richtung Bergstraße, in der Mitte Nr. 20, 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick von der Bergstraße auf Nr. 20, dahinter Nr. 16. Im Hintergrund Rückseiten der Häuser Königstr. ... Blick von der Bergstraße auf Nr. 20, dahinter Nr. 16. Im Hintergrund Rückseiten der Häuser Königstr. 22 u. 24

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Eingang zur Bergstr. 20, 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick in die Bergstraße, links angeschnitten Nr. 28 hinten in der Mitte Nr. 20, rechts Nr. 27 (mit ... Blick in die Bergstraße, links angeschnitten Nr. 28 hinten in der Mitte Nr. 20, rechts Nr. 27 (mit Fachwerkseite). Im Hintergrund links Markgrafengasse 1. 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Häuser der ehemaligen Bergstraße, zentral im Bild Nr. 17 mit Handwerkergeschäft im Erdgeschoss, 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Hofseitige Gebäude von Rednitzstr. 21, im Hintergrund Rückgebäude von Bergstr. 13 (rechts) und ... Hofseitige Gebäude von Rednitzstr. 21, im Hintergrund Rückgebäude von Bergstr. 13 (rechts) und Bergstr. 15 (links). 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Hinterhof der ehem. Gaststätte Brandenburger Gärtla, 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Häuserrückseite zum ehem. Schulhof (Synagoge), links im Hintergrund Kirche St. Michael, 1969<br ... Häuserrückseite zum ehem. Schulhof (Synagoge), links im Hintergrund Kirche St. Michael, 1969

(über der Königstraße das schieferverkleidete Anwesen Königstraße 45 mit ehem. 2. Zufahrt zum Gasthof "Zum Goldenen Schwan")

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über die Geleitsgasse mit Giebel von Hausnr. 2 (links), dahinter Geleitsgasse Nr. 3 und im ... Blick über die Geleitsgasse mit Giebel von Hausnr. 2 (links), dahinter Geleitsgasse Nr. 3 und im Hintergrund die Rückseiten von Markgrafengasse 10 und 12 und Giebel von Nr. 5, 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Katasterausschnitt des Bereiches Löwenplatz/Lilienplatz mit Flurgrenzen, Stand 1969. Auf der ... Katasterausschnitt des Bereiches Löwenplatz/Lilienplatz mit Flurgrenzen, Stand 1969. Auf der Freifläche oben rechts (Flur Nr. 446) befand sich bis 1938 der jüdische Schulhof.

Urheber: Stadt Fürth

Lizenz: CC BY-SA 3.0Latteierhof am ehem. Gänsberg, Aufnahme von 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick in die Markgrafengasse, 1969. Nr. 6 (rechte Seite) bereits abgerissen, daneben Nr. 8 (mit ... Blick in die Markgrafengasse, 1969. Nr. 6 (rechte Seite) bereits abgerissen, daneben Nr. 8 (mit Fachwerk), hinten mittig Rückgebäude von Königstraße 36

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstraße mit Blick Richtung Westen, 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ecke Mohren-/Theaterstraße (heute Bella-Rosenkranz-Straße), 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstraße 2, das Geburtshaus von Leopold Ullstein. Links daneben Nr. 4, im Hintergrund Königstr. ... Mohrenstraße 2, das Geburtshaus von Leopold Ullstein. Links daneben Nr. 4, im Hintergrund Königstr. 76. 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Mohrenstraße 24, links daneben die freie Fläche des Schulhofs, ganz im Hintergrund Königstr. 43. ... Mohrenstraße 24, links daneben die freie Fläche des Schulhofs, ganz im Hintergrund Königstr. 43. 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick in Rednitzstraße, links Nr. 14, 12 u. 10 (von links nach rechts). Rechte Seite angeschnitten ... Blick in Rednitzstraße, links Nr. 14, 12 u. 10 (von links nach rechts). Rechte Seite angeschnitten Nr. 11 u. 13, 1969

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Häuser in der ehem. Staudengasse, 1969. Links Seiteneingang von Bergstr. 2, rechts Mohrenstr. 32, ... Häuser in der ehem. Staudengasse, 1969. Links Seiteneingang von Bergstr. 2, rechts Mohrenstr. 32, mittig als Halbgiebelhäuslein Staudengasse 11. Im Hintergrund ist das Gebäude Marktplatz 1 erkennbar

Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0Untere Königstraße, im Hintergrund Kirche St. Michael, 1969 Urheber: Leonhard Wittmann

Lizenz: CC BY-SA 3.0