Weikershof: Unterschied zwischen den Versionen

(→Weikershof, der südlichste Stadtteil von Fürth. Ein Dorf behält seine Eigenart: An die jeweilige Stelle eingepflegt) |

|||

| Zeile 33: | Zeile 33: | ||

==Zeit nach dem 2. Weltkrieg== | ==Zeit nach dem 2. Weltkrieg== | ||

Weikershof selbst ist auch nach dem Krieg ein Bauerndorf geblieben, da das naheliegende Wasserschutzgebiet große Neubaugebiete verhinderte. Von den alten Bauernhäusern ist, außer einigen, mächtigen Scheunen, nicht mehr viel vorhanden, denkmalgeschützte Häuser fehlen. Nach dem Abzug der Amerikaner wurden die Johnson Barracks abgerissen. Heute (2021) prägen große Autohäuser und Fabriken entlang der [[Schwabacher Straße]] das Bild. | Weikershof selbst ist auch nach dem Krieg ein Bauerndorf geblieben, da das naheliegende Wasserschutzgebiet große Neubaugebiete verhinderte. Von den alten Bauernhäusern ist, außer einigen, mächtigen Scheunen, nicht mehr viel vorhanden, denkmalgeschützte Häuser fehlen. Nach dem Abzug der Amerikaner wurden die Johnson Barracks abgerissen. Heute (2021) prägen große Autohäuser und Fabriken entlang der [[Schwabacher Straße]] das Bild. | ||

==Die beabsichtigte genossenschaftliche Wiesenbewässerung== | ==Die beabsichtigte genossenschaftliche Wiesenbewässerung== | ||

Version vom 9. Oktober 2022, 17:51 Uhr

Weikershof ist ein Ortsteil von Fürth. Er liegt etwa drei Kilometer südlich des Stadtkerns, östlich der Rednitz.

Geschichte

Weikershof war ein Außenposten, ein Wirtschaftsgut des Fürther Königshofs und entstand deshalb noch im 8. Jahrhundert. Erstmals wird Weikershof 1269 in einer Urkunde des Burggrafen Friedrich III. von Nürnberg "Wikershoven" genannt. Spätere Schreibweisen: ca. 1430 Weyckershoffen, 1587 Weickershof, vermutlich von einem Personennamen Wicher oder Hof des Wicker abgeleitet. Auch kirchlich gehörte der Ort zu Fürth. Über die Jahrhunderte waren die Machtverhältnisse gemischt. Der Markgraf hatte die Hochgerichtsbarkeit inne und die Stadt Nürnberg besaß die Grundherrschaft.[1] Der Ort war nie sehr groß, im Jahr 1733 wurde er als Weiler bezeichnet. Ein Bauernhof, der Voitshof, befindet sich seit 1570 im Besitz der selben Familie.

Der Ortsname geht vermutlich auf einen Personennamen zurück: Wigman, Wigerich oder Wigher. Im 16. Jahrhundert wohnten im Ort fünf Nürnberger Untertanen. Seit ca. 1430 gehört der Ort zur Pfarrei Fürth. Die Bestattungen nahm man aber im näher gelegenen Friedhof Höfen vor, zu dessen Gemeinde, Bezirksamt Nürnberg, Weikershof bis 1899 politisch gehörte.

Der Stadtchronist Paul Käppner vermerkte in seiner Chronik, dass der von der bisherigen Gemeinde Höfen abgetrennte Teil und die Ortschaft Weikershof nach Fürth eingemeindet wurde und dabei 11 Familien bzw. 67 Einwohner, allesamt Ökonomen, zu Fürth kamen. Die neun Anwesen bildeten dann den neuen 21. Stadtdistrikt von Fürth.

Eingemeindung

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde Weikershof dem 1808 im Königreich Bayern gegründeten Steuerbezirk Höfen zugeordnet. Am 1. Januar 1899 wurden ein Teil der Gemeinde Höfen und die Ortschaft Weikershof (mit 8 Gebäuden, 11 Familien, 67 Einwohnern) nach Fürth eingemeindet.

Besondere Häuser-Nummerierungen und Höfe

Im südlichsten Stadtteil Weikershof gibt es Höfe mit dem Straßennamen Weikershofer Straße und den Hausnummern 175, 179, 183, 185, 186, 186a, 192.

Dies erklärt sich historisch insofern, dass die Höfe von Weikershof früher zur Gemeinde Höfen gehörten, die wiederum 1899 zum großen Teil Nürnberg zugeschlagen wurde. Lediglich der weit entfernt liegende Teil kam allerdings zur Stadt Fürth, womit die Hausnummern bestehen blieben. Der große Voit-Hof hat somit nach wie vor „Weikershofer Straße 179; Völkls wohnen auf Nr. 186/186a und Familie Schmälzlein auf 192.

Der Voit-Hof, Weikershofer Straße

Am 20. Januar 1902 genehmigte der Magistrat eine Wiesenordnung. Durch die Brunnen der Wasserwerke (zu den Stadtwerken - heute der infra - gehörend) lagen die landwirtschaftlichen Grundstücke im Wasserschutzgebiet, in der engeren Schutzzone.

Mit dem städtischen Ordnungsamt musste sich Familie Voit lange auseinandersetzen bis 1976 ein wasserrechtlicher Bescheid erging, der unter bestimmten Auflagen die Wasserentnahme aus der Rednitz für die Bewässerung der Felder mittels Beregnungsanlage erlaubte. Über die Felderbegehung wußte Frau Voit, die seit 1960 im Ort wohnt, noch zu berichten, dass dazu ein Eimer mitgenommen werden musste für die evtl. Notdurft. Jede Verunreinigung des Geländes war und ist ja verboten. Und weil es keinen Durchgangsverkehr gibt und durch die Absperrung mit Zäunen sich Tiere im Wiesengrund ungestört aufhalten können, gibt es dort auch Rehe die meiste ohne Scheu bis ganz nahe an die Häuser kommen.

Der Knorr-Hof, ehemals Weikershofer Straße 180

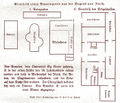

Ein altfränkischer Bauernhof mit hohem Satteldach der Landwirtsfamilie Knorr wurde am 5. April 1945 beim Fliegerangriff zerstört und die Bewohner kamen dabei ums Leben. Das Anwesen zählte durch sein Fachwerk mit Runen zu einem der schönsten fränkischen Fachwerkhäuser. Das ehemalige Bauerngut in seinem Zustand der 1920er Jahre zeigte ein Grundriss in einer Abhandlung über den Hausbau im Rednitz-/Regnitzgrund.

Im 20. Jahrhundert

Im Jahr 1902 entdeckte man etwa 450 Meter südlich des Dorfes eine stark eisen- und schwefelhaltige Heilquelle, ab 1931 Gustav-Adolf-Quelle genannt. Ein Kurbadbetrieb wie bei der König-Ludwig-Quelle entwickelte sich aber hier nicht. Lediglich in den 1930er Jahren wurde ein Wasserbassin gebaut, das die Fürther aber mehr als Schwimmbad denn als Heilbad nutzten. In der Nähe von Weikershof, östlich der Schwabacher Straße, entstand bereits vor dem Ersten Weltkrieg ein Artilleriedepot, das in der Zeit des Nationalsozialismus als Panzerkaserne genutzt wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde Weikershof von einer Bombe getroffen. Ihr viel auch das Runenhaus, ein bekanntes Fachwerkhaus, zum Opfer. Als die Amerikaner Fürth besetzten, wurde die Panzerkaserne als Johnson Barracks weitergenutzt.

Die südlich abzweigende Straße zur Schwabacher Straße benannte man Ginsterstraße. An ihr lagen am Beginn nur zwei Anwesen mit Nummern 1 und 8. Der später benannte Buckweg, von der Ginsterstraße abzweigend und im Rednitztal bis zur Rothenburger Straße führend, ist im Adressbuch von 1936 mit vier Häusern aufgeführt. Die Nummer 21 gehörte dem Mineralwasserfabrikanten Otto Schlagbauer, der dort aber nicht wohnte. Das 1951er Adressbuch gibt unter Nr. 83 einen Karl Huber als Großhändler mit Kunst- und Bienenhonig an.

Zeit nach dem 2. Weltkrieg

Weikershof selbst ist auch nach dem Krieg ein Bauerndorf geblieben, da das naheliegende Wasserschutzgebiet große Neubaugebiete verhinderte. Von den alten Bauernhäusern ist, außer einigen, mächtigen Scheunen, nicht mehr viel vorhanden, denkmalgeschützte Häuser fehlen. Nach dem Abzug der Amerikaner wurden die Johnson Barracks abgerissen. Heute (2021) prägen große Autohäuser und Fabriken entlang der Schwabacher Straße das Bild.

Die beabsichtigte genossenschaftliche Wiesenbewässerung

Zur Bewässerung der Rednitzwiesen mittels eines Pumpwerkes (d. h. mit Motor) stellten die Eigentümer von drei Schöpfrädern am rechten Ufer der Rednitz einen Bauantrag am 1.6.1926 und am 4.9.1929 beim staatlichen Kulturbauamt in Nürnberg. Weil auf dem Wiesengelände einige Tiefbrunnen für die Wasserversorgung der Stadt Fürth angelegt waren, brauchte es eine wasserrechtliche Genehmigung. Das Wasserwerk wollte aber die weiteren Wiesen in Weikershof für Tiefbrunnen erwerben und war somit gegen eine Bewässerungsanlage der Wiesenbesitzer. Der damalige Stadtwerkereferent, Generaldirektor Spitzfaden, drohte damit, wenn der Wiesenerwerb nicht auf gütlichem Wege zustande komme, käme Zwangsenteignung in Frage (interne Referatsmitteilung am 8.5.1930). Nun wurden alle Uferangrenzer festgestellt. Als aktiv Beteiligte kamen auch die Wiesenbesitzer auf der gegenüberliegenden Flussseite hinzu, die bereits eine Wassergenossenschaft Zirndorf-Altenberg bildeten. Weil ohne Bewässerung der Futterertrag nur halb so groß wäre und sich der Rechtsstreit lange hinaus zog, beschwerten sich die Landwirte Voit, Knorr, Kiel, Schmotzer, Korn, Eberlein, Sommer und Zwingel am 21.3.1931 beim Stadtrat Fürth. Daraufhin erhöhte der Stadtrat das Kaufpreis-Angebot zu einer Einigung über den Wiesenerwerb für die Wasserfassung. Nun liefen Kaufverhandlungen. 1937 hieß es, die Landwirte dringen nicht mehr auf eine genossenschaftliche Wiesenbewässerung. Bis 1950 erwarben die Stadtwerke Zug um Zug die Wiesen in der Wasserfassungsanlage III nördlich Weikershof rechts der Rednitz. Ein Plan gibt darüber Aufschluss.

Flurschutz im Weikershofer Gebiet

Einen Feldhüter bzw. Flurwächter/Flurwärter, der das ab 1899 einverleibte Gebiet im südlichen Stadtgebiet beaufsichtigte, beschäftigte die Stadt mittels Taglohn. Auch für die vormalige Gemeinde Poppenreuth gab es einen Flurschutz-Wächter. 1908 wurde Feldfrevel durch Kinder beklagt, die Krautpflanzen für Hasen holten. Auch Holzfrevel wurde im Winter begangen. Die so genannten Flurer wurden jedoch in den Wintermonaten nicht beschäftigt. Ab 1910 wurde ihnen für die Kontrollgänge das Mitführen eines Hundes gestattet. 1913 beantragten Höfener Bürger eine nächtliche Bewachung durch die Nürnberger Wach- und Schließ-Gesellschaft, weil die Flurbewachung bei Tag zwecklos sei. Auf diesen Antrag wurde seitens der Stadt nicht eingegangen. 1914 wurde der Flurschutz in den einverleibten Gebieten von Höfen und Poppenreuth vom 15. April bis Mitte November ausgeübt. 1915 wurde der Flurer Dornauer dem Stadtgartenamt als Hilfsanlagenwärter zugeteilt. Zur Sicherung der Ernte schuf die Stadt aber schon Mitte 1915 Hilfsflurerstellen für die Gebiete Höfen-Weikershof, Poppenreuth und Schwandt/Hard. Die Flurer traten am 1. August 1915 ihren Dienst an. Als ständiger Fluraufseher beantragte Andreas Himmelseher seine Anstellung im März 1916. Er habe sich das größte Vertrauen sämtlicher Ökonomen erworben, führte er an. Ab neuem Flurdienst 18. April 1916 erhielt Himmelseher sogar einen Revolver mit Leibriemen und Anweisung zum Waffengebrauch neben dem Polizeistrafgesetzbuch, Feldschadengesetz und der Instruktion für Flurwärter. Nach Beendigung des Flurdienstes im November trat er in den Hilfsschutzmannschaftsdienst. Der Feldfrevel, d. h. Diebstähle auf den Feldern, nahmen in den Kriegsjahren immer mehr zu. Einem Landwirt in Leyh wurden im Juli 1918 über Nacht gar 100 Stöcke Kartoffeln aus seinem Acker gestohlen. Auch Zwiebeln und Getreide seien begehrt, beschwerten sich die Landwirte in einer Eingabe vom 10.7.1918. Im Jahr 1919 wurden für den verstärkten Flurschutz 10 Hilfsflurer beschäftigt, für das Höfen-Weikershofer Gebiet 3. Die Bauern organisierten selbst Nachtwachen, wozu ihnen ein Schutzmann beigegeben wurde. Die Patrouillen wurden aufgestellt, um dem Hamsterunwesen einigermaßen vorzubeugen, hieß es im Juni 1919; der Stadtrat hatte sogar einen Feldbestellungsausschuss eingesetzt. Stellen im städtischen Flurdienst waren begehrt; die vielen Bewerbungen als Flurwächter zeugen davon. Schwere Schädigungen auf den Fluren und im Forst (Dambacher Gebiet/Stadtwald) führten dazu, dass 1920 als Hilfsflurer 9 Leute für 5 Flurbezirke eingestellt wurden, die dem Polizeikommissär (Polizeiinspektor) unterstellt waren. Für das Gebiet zwischen Nürnberger Straße und dem Rednitzgrund, Höfener Flur, Weikershof war nun Julius Leindecker zuständig. Kartoffeldiebstähle nahmen in großen Umfang zu. Dies ging zu Lasten der Ablieferung der Landwirte an das städtische Wirtschaftsamt. 1924 reduzierte sich der Flurschutz auf 4 Flurer-Stellen; 1930 erhöhte man auf 6. Auf Antrag der Bezirksbauernkammer Fürth-Stadt verlängerte man den Flurschutz bis 31. Oktober (für die Flurbewachung Weikershof war Jakob Zitzmann zur Zufriedenheit der Landwirte eingesetzt. Weil dann ein ständiger Flurwächter (Flur- und Waldaufseher) im ganzen Jahr eingesetzt wurde (Fluroberaufseher Huber) teilte man das Stadtgebiet ab 1931 nur noch in 5 Flurbezirke mit Hilfsflurern ein.

Die Gaggerlasquelle

Der Buckweg führt zur Gaggerlasquelle, der früheren Gustav-Adolf-Quelle, unterhalb des bewaldeten Höhenzuges. Dort gab es in den 1930er Jahren und wieder in den 1950er Jahren ein Schwimmbecken, erstellt von der Firma Kriegbaum, die sich „Tiefbohranstalt und Pumpenbau“ nannte. In dem kleinen Becken (33x13 m) – das erste in Fürth! – konnte man im Mineralwasser baden.

Die südlichste Wirtschaft Fürths

Sie gab es an der äußeren Schwabacher Straße ab 1903 bis Mitte 1938 oberhalb dem Ort Weikershof. Die „Wassermungenauer Urquelle“ im Haus Nr. 330 bezog ihr Bier von der Brauerei Fritz Wagner in Roth b. Nürnberg. Weil die Stadt die Pissoirs 1930 beanstandete und der Hausbesitzer Johann Neubauer, der eine Waffel-, Lebkuchen und Zwieback-Fabrik betrieb, einen Umbau lange hinauszögerte, ließ er den Pachtvertrag mit der Brauerei Wagner zum 30.6.1938 ablaufen. Nach Schließung verwendete er die Räume dann für eigene Zwecke.

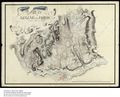

Grundabtretungen für den Bau von Kasernen

Eine Kasernen-Erweiterung neben den an der Flößaustraße bis Sedanstraße (Steubenstraße) ab den 1890er Jahren für die Garnison entstandenen Bauten gab es, nachdem im September 1912 der Magistrat die Pläne für eine neue Kaserne mit Maschinengewehr-Abteilung der Infanterie genehmigte. 1913 wurde dazu dem bayerischen Kriegsministerium ein städtisches Grundstück an der Äußeren Schwabacher Straße auf der Straßenseite gegen Höfen überlassen. Die Ökonomen in Weikershof mussten die dortigen Felder vor dem Baubeginn Ende Juli 1914 räumen (s. Plan). Eine Entschädigung erhielten sie nicht.

Kriegsopfer und Zerstörungen im April 1945

Bei den Fliegerangriffen auf Fürth im II. Weltkrieg, am 5. April 1945, mit Ziel Panzerkasernen an der Schwabacher Straße, wurden nicht nur die Gebäude des Ersatz-Verpflegungsmagazins (EVM, 1935 erbaut) hinter der Panzerkaserne getroffen. Das Haus Südweg 14 erhielt einen Bombenvolltreffer. Zwei Menschen starben. Die Zwieback- und Waffelfabrik des Johann Neubauer und die im Haus befindliche Schankwirtschaft des Georg Hofmann Schwabacher Straße 330 wurden schwer getroffen. 7 Leute im Luftschutzkeller überlebten nicht. Den entstandenen Schadensbetrag schätzte das städtische Hochbauamt auf 37.000 Mark. Als „schwer beschädigt“ wurden 5 Häuser der Weikershofer Straße vermerkt: Nr. 175, 179, 180 (völlig zerstört), 186 und 192. Die Schäden: zwischen 9.000 und 13.000 Reichsmark. Zerstört wurden auch in der Ginsterstraße: von Nr. 1 die Scheune und von Nr. 8 die Scheune und teilweise das Wohngebäude; letzteres gehörte dem Michael Börner, Gastwirtschaft und Landwirt. Die Zerstörungen waren Folge des Fliegerangriffs mit Spreng- und Brandbomben am 5. April 1945 zwischen 11 und 12 Uhr. Über die am 5.4.1945 ums Leben Gekommenen gibt es eine gesonderte Liste.

Zeitzeugenberichte

Peter Frank im Gespräch mit Weikershofer Einwohnern im November 2016

2016-11-04 Weikershof-Zeitzeugengespraech (geschnitten).mp3

- Anmerkung zu den behandelten Wasserschöpfrädern: Das in der Wiese Sommer, alte Flurstück-Nr. 1508, genannte Rad ist das Wasserschöpfrad Nr. 55. Weitere zwei gab es noch oberhalb, das nächste gehörte zu Zirndorf (siehe Liste der historischen Wasserschöpfräder im Artikel Wasserschöpfräder in Fürth).

Literatur

- Weikershof. In: Adolf Schwammberger: Fürth von A bis Z. Ein Geschichtslexikon. Fürth: Selbstverlag der Stadt Fürth, 1968, S. 388

- Walter Ley: Der Voitshof in Weikershof und die Familie Voit. In: Fürther Heimatblätter, 1988/2, S.37 - 53

- Weikershof. In: Heinrich Habel: Denkmäler in Bayern - Stadt Fürth. Lipp Verlag, 1994, S. 486.

- Barbara Ohm: Durch Fürth geführt - Band 2, Die Stadt jenseits der Flüsse. VKA Verlag Fürth, 1999, 2005, S. 187-189.

- Robert Schönlein: Weikershof. In: Altstadtbläddla, Altstadtverein St. Michael Fürth, Ausgabe 35, 2001

- Weikershof. Fürths südlichster Stadtteil. In: Auf in den Süden! Geschichte der Fürther Südstadt, 2017, Sandberg Verlag, ISBN 978-930699-94-0, S. 222 - 225

Siehe auch

- Weikershofer Straße

- Stöckichgraben

- Diebsgraben

- Johnson Barracks

- Panzerkaserne

- Artilleriedepot

- Rednitz

- Waffelfabrik Johann Neubauer

- KURZ

Weblinks

- Weikershof - Wikipedia

Einzelnachweise

- ↑ Barbara Ohm: Durch Fürth geführt - Band 2, Die Stadt jenseits der Flüsse. VKA Verlag Fürth, 1999, 2005, S. 187.

Bilder

Bilder als Galerie / Tabelle anzeigen, sortieren und filtern

Die Gustav-Adolf-Quelle bei Weikershof im Februar 2022. Urheber: Web Trefoil

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die ehem. Waffelfabrik Johann Neubauer in der Schwabacher Straße 330, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Bob’s Rock & Bowl in Weikershof, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Complex Gewerbehof Fürth GmbH, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die Kanalbrücke Schwabacher Straße mit Gewerbehof Complex, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die ehem. Waffelfabrik Johann Neubauer in der Schwabacher Straße 330, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über die alte Weikershofer Siedlung April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über die alte Weikershofer Siedlung April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über Weikershof, im Hintergrund das Gewerbegebiet in der Südstadt entlang der Schwabacher ... Blick über Weikershof, im Hintergrund das Gewerbegebiet in der Südstadt entlang der Schwabacher Straße, April 2020

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick über Weikershof, im Hintergrund das Gewerbegebiet in der Südstadt entlang der Schwabacher ... Blick über Weikershof, im Hintergrund das Gewerbegebiet in der Südstadt entlang der Schwabacher Straße, April 2020

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Weikershofer Straße 175, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Weikershofer Straße 183, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Weikershofer Straße 192, April 2020 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Autohaus Graf an der Schwabacher Straße, Dez. 2019 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Autohaus Graf an der Schwabacher Straße - rechts oben im Bild Messebau Lauterbach in der ... Autohaus Graf an der Schwabacher Straße - rechts oben im Bild Messebau Lauterbach in der Benno-Strauß-Straße, Dez. 2019

Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die Tucher Bräu in der Tucher Straße, Dez. 2019 Urheber: Kamran Salimi

Lizenz: CC BY-SA 3.0Die Gustav-Adolf-Quelle bei Weikershof. Urheber: Doc Bendit

Lizenz: CC BY-SA 3.0Weikershofer Str. in Richtung Dorfmitte Urheber: Doc Bendit

Lizenz: CC BY-SA 3.0Blick vom Kanal auf das Gewerbegebiet Süd mit dem neu erbauten Europa-Hotel-Fürth, November 2002 Urheber: Klaus-Peter Schaack

Lizenz: CC BY-SA 3.0Äußere Schwabacher Straße Richtung Kreuzung Fürth-Süd. Links die ehem. Bundeswehr Standortverwaltung ... Äußere Schwabacher Straße Richtung Kreuzung Fürth-Süd. Links die ehem. Bundeswehr Standortverwaltung im südl. Teil der Johnson Barracks, dahinter Gebäude des ehemaligen Pulvermagazins. Rechts hinten die Firma Barthelmess und danach das alte Zollhaus, 1966

Urheber: Norbert Pietsch

Lizenz: CC BY-SA 3.0Schwimmbad an der Gaggerlasquelle, im Hintergrund Häuser am Buckweg. Aufnahme 1952. Urheber: Fritz Wolkenstörfer

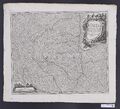

Lizenz: Bildlizenz-StadtarchivAusschnitt aus dem Topographischen Atlas des Königreiches Bayern (Halbblätter), Blatt 34 ... Ausschnitt aus dem Topographischen Atlas des Königreiches Bayern (Halbblätter), Blatt 34 (Nünberg-West), Maßstab 1:50 000, herausg. 1872, berichtigt bis 1948

Urheber: Bayerisches Topographisches Bureau 1872

Lizenz: CC BY-ND 4.0Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, ... Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, berichtigt 1947

Urheber: Topographisches Bureau des K. Bayer. General Stabes/Bayerisches Landesvermessungsamt

Lizenz: CC BY-ND 4.0Lage der Schön-Klinik in der Südstadt im Vergleich mit einer Luftaufnahme vom 5. April 1945 - Mit ... Lage der Schön-Klinik in der Südstadt im Vergleich mit einer Luftaufnahme vom 5. April 1945 - Mit freundlicher Genehmigung der National Collection of Aerial Photography (NACP) / Historic Environment Scotland (RCAHMS), Edinburgh, Schottland (Lizenznummer IMSL-IR-77861 vom 23. März 2016)

Urheber: Royal Air Force

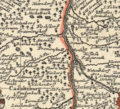

Lizenz: copyrightAusschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, ... Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, berichtigt 1940

Urheber: Topographisches Bureau des K. Bayer. General Stabes/Bayerisches Landesvermessungsamt

Lizenz: CC BY-ND 4.0Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, ... Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, berichtigt 1937

Urheber: Topographisches Bureau des K. Bayer. General Stabes/Bayerisches Landesvermessungsamt

Lizenz: CC BY-ND 4.0Stadtplan aus dem Adressbuch der Stadt Fürth 1935, die umgewidmeten Straßen durch die NS-Zeit sind ... Stadtplan aus dem Adressbuch der Stadt Fürth 1935, die umgewidmeten Straßen durch die NS-Zeit sind bereits eingearbeitet, allerdings zeigt die Karte Fürth mit Stand von ca. 1929 - da z. B. das Klinikum (Baujahr 1931) noch nicht auf der Karte zu sehen ist.

Urheber: Stadt Fürth

Lizenz: CC BY-SA 3.0Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, ... Ausschnitt aus der "Karte des Deutschen Reiches" 1:100000, Blatt 563 Nürnberg, herausgeg. 1889, berichtigt bis 1914

Urheber: Topographisches Bureau des K. Bayer. General Stabes/Bayerisches Landesvermessungsamt

Urpositionsblatt des Gebietes um Fürth/Burgfarrnbach, 1860-1863, Maßstab 1:25000. (Achtung! Einzelne ... Urpositionsblatt des Gebietes um Fürth/Burgfarrnbach, 1860-1863, Maßstab 1:25000. (Achtung! Einzelne Nachträge, z. B. Eisenbahnen, wurden später eingefügt!)

Urheber: Major Hartmann (1860), Oblt. Ziegler (1862), Corporal Rödel (1862), Hptm. Popp (1863)

Lizenz: CC BY-SA 4.0Ausschnitt aus dem Topographischen Atlas vom Königreiche Baiern diesseits des Rhein (Blatt 34: ... Ausschnitt aus dem Topographischen Atlas vom Königreiche Baiern diesseits des Rhein (Blatt 34: Nürnberg, 1:50 000), wohl 1832 (oder "vor 1832?")

Urheber: Lieutenant Winkler/Topographisches Bureau München

Lizenz: CC BY-SA 4.0Ausschnit aus: "Pagus Rangowe", 1757 (Man beachte die Schreibweise "Vürth"!) Urheber: Ruprecht Adam Schneider

Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0Ausschnitt aus: "Prospect und Grundris der des Heil. Röm. Reichs-Stadt Nürnberg samt ihren Linien ... Ausschnitt aus: "Prospect und Grundris der des Heil. Röm. Reichs-Stadt Nürnberg samt ihren Linien und Gegend auf eine Meilwegs herumb", um 1712/1716 (Maßstab ca. 1:30 000)

Urheber: Homann, Johann Baptist

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Ausschnitt aus der Karte "S. Rom. Imperii Circuli Et Electoratus Bavariae Tabula Chorographica", ... Ausschnitt aus der Karte "S. Rom. Imperii Circuli Et Electoratus Bavariae Tabula Chorographica", gest. 1663, reu. 1671, 1684 (Maßstab ca. 1:270 000)

Urheber: Georg Philipp Finckh

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Ausschnitte aus der Karte "Nürnberger Reichswälder" von 1559; Nachdruck 1896 (Zwei Ausschnitte ... Ausschnitte aus der Karte "Nürnberger Reichswälder" von 1559; Nachdruck 1896 (Zwei Ausschnitte zusammengefügt. Leider geht die Trennlinie zweier Blätter direkt durch Fürth)

Urheber: Hans Weigel

Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0Die Trogbrücke des Main-Donau-Kanals über die Rednitz Lizenz: CC BY-SA 3.0

Kirchweihgesellschaft an der Weikershofer Straße, ortsauswärts. Im Hintergrund ist die ehemalige ... Kirchweihgesellschaft an der Weikershofer Straße, ortsauswärts. Im Hintergrund ist die ehemalige Panzerkaserne zu sehen (nach 1945 Johnson Barracks). Aufnahme um 1950

Urheber: unbekannt

Lizenz: CC BY-SA 3.0Der am 5. April 1945 zerstörte Knorr-Hof mit Weikershofer Str. (nach Höfen führend) in der ... Der am 5. April 1945 zerstörte Knorr-Hof mit Weikershofer Str. (nach Höfen führend) in der Bildmitte. Der nach oben rechts verlaufende Fußweg ist heute der Rad-/Fußweg in Richtung der Straße Am Stübleacker. Aufnahme um 1930

Urheber: Ferdinand Vitzethum

Lizenz: Bildlizenz-Stadtarchiv